Израильские и итальянские ученые опубликовали на страницах солидного Journal of protopmics исследование страниц рукописи "Мастера и Маргариты", вчерне законченной Михаилом Булгаковым за месяц до своей смерти и смогли подтвердить как диагноз писателя, так и лечение, которое ему было назначено.

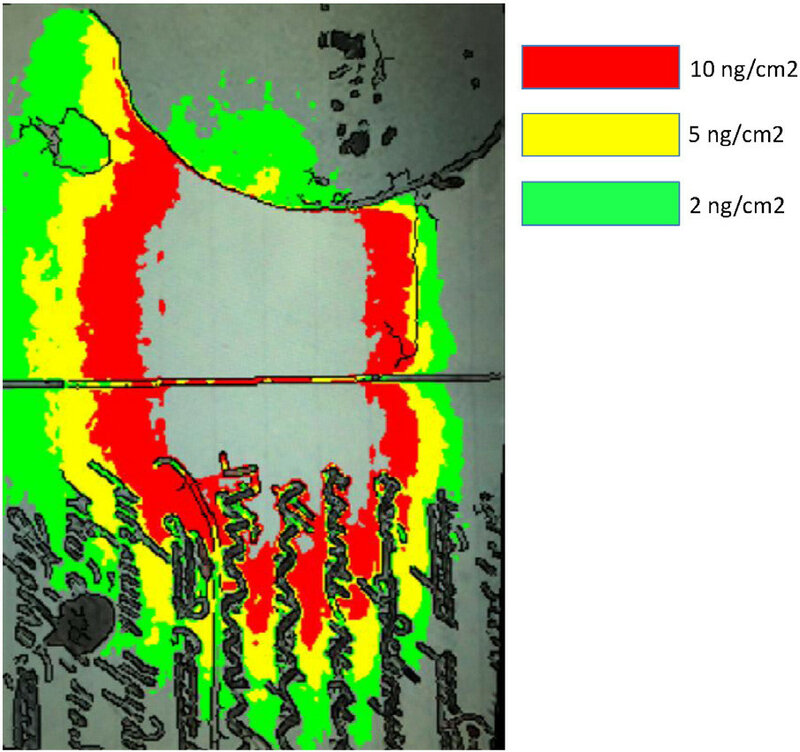

Команда Пьера Джорджио Ригетти из Политехнического Университета Милана и Глеба Зильберштейна из компании Spectrophon проанализировали 10 случайным образом отобранных страниц рукописи (из 127 имевшихся в распоряжении исследователей) и обнаружили на них следы морфина, содержание которого составляло от 2 до 100 нанограмм на квадратный сантиметр.

Также был обнаружен метаболит морфина – 6-O-ацетилморфин, а также три белка – биомаркера нефросклероза. Рикетти поясняет, что свидетельства применения лекарства Булгаковым остались в потовых выделениях отпечатков пальцев и слюне, которая могла попадать на страницы в момент их перелистывания.

Гипертонический нефроcклероз - это поражение почек, вызванное хронически повышенным артериальным давлением и атеросклерозом сосудов почек. Болезнь сопровождается сильнейшими болями и часто заканчивается смертью от почечной недостаточности (как это и случилось 10 марта 1940 года). Для купирования болей Булгакову был назначен морфин.

Страницы обрабатывались бусинами-сорбентами, которые потом проходили анализ в газовом хроматографе и масс-спектрометре.

В ходе работы исследователи контактировали с московской полицией, предоставившей возможность сравнить результаты анализа рукописей со стандартами морфина, бытовавшими в Москве в конце тридцатых – начале сороковых годов ХХ века.

Масс-спектр "стандартного" морфина.

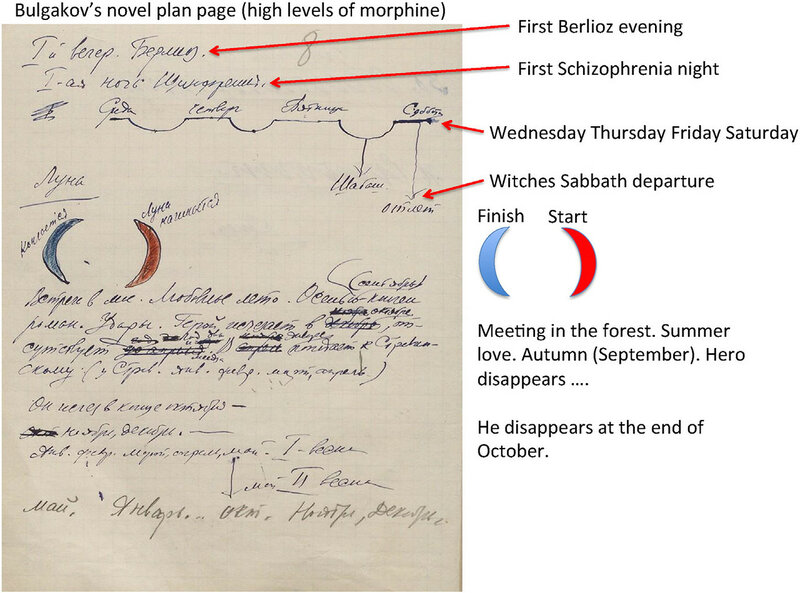

Некоторые страницы, к примеру эпизод с диалогом между Иешуа и Пилатом, содержат довольно небольшое количество морфина — около 5 нг/см2. В то же время другие части, над которыми писатель подолгу трудился и не один раз переписывал, содержат достаточно высокие концентрации вещества. Так, на странице с планом романа обнаружено до 100 нг/см2 морфина.

Распределение морфина по странице рукописи